April 17, 2025

Interviews

朱雨玲复出采访:“只想单纯地享受乒乓球这项运动”

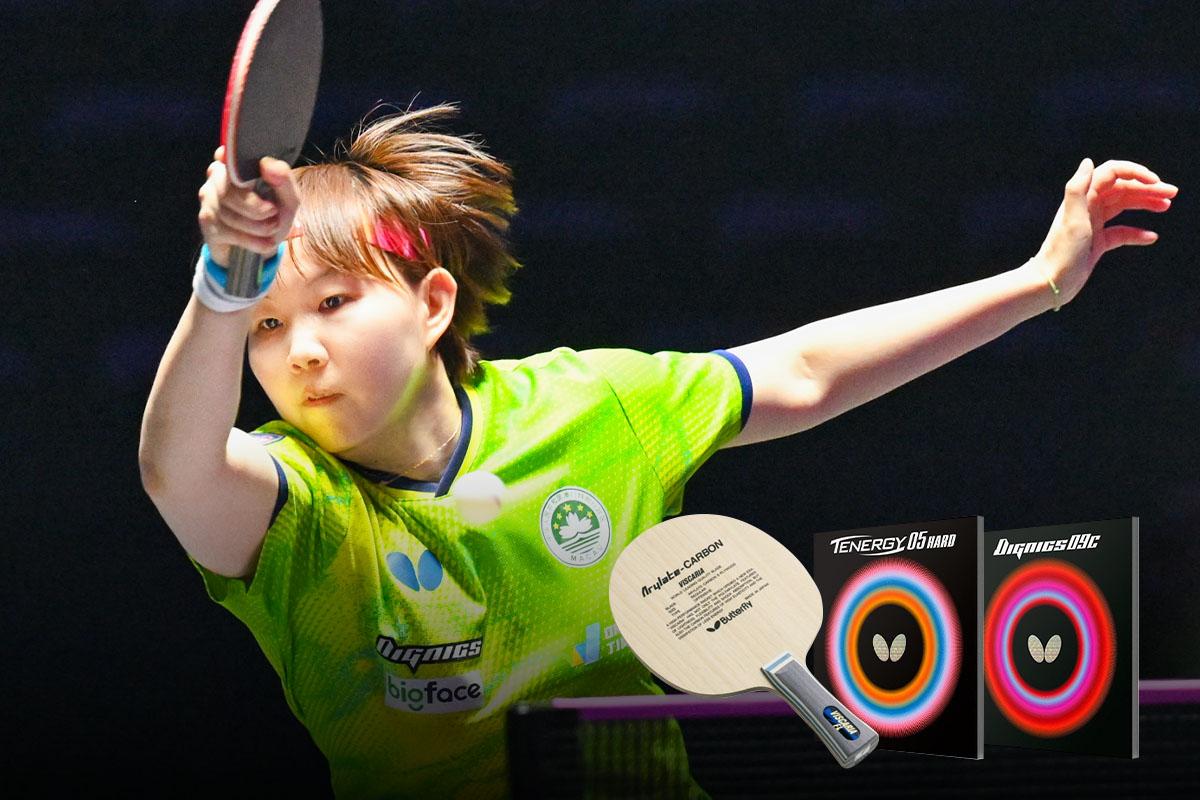

在2010年布拉迪斯拉发和2012年海得拉巴两次获得世界青少年冠军之后,朱雨玲很快在成年赛场上崭露头角。2013年巴黎世乒赛,她在单打和双打项目中双双登上领奖台;2015年苏州世乒赛,她与刘诗雯搭档,首次夺得女双冠军。到了2017年杜塞尔多夫世乒赛,她更是闯入女单决赛,留下了令人瞩目的成绩,作为中国国家队的主力运动员活跃在世界乒坛。

然而,朱雨玲却在2021年突然淡出了公众视野。

直到2024年9月,她时隔近三年重返国际赛场。自2025年4月起,朱雨玲与蝴蝶达成合作协议,作为代言球员开启了新的旅程。我们对她一路走来的经历与现在的生活进行了采访。

——2021年之后,您暂时离开了竞技赛场。首先能谈谈当时的背景吗?

我是在2021年年底因一些不可避免的原因,不得不离开国家队的。

有很多因素叠加,但疾病也是其中的一个原因。其实,早在2019年就已经身体有一些报警了,但当时我仍全力以赴地争取东京奥运会的参赛资格。虽然知道机会很小,但我并不想在那个阶段放弃,所以即使身体发出了警告,我也没有太在意自己的健康状况。

之后在2020年6月左右正式接受了诊断,不过因为奥运会确定延期了,我就想着再扛一年,于是把治疗往后推迟了。

最终在2021年9月底决定接受手术。切除一个良性肿瘤,目前已经完全康复了。

手术后,医生告诉我至少需要静养6个月。因此,在慎重考虑之后,我觉得继续打下去已经是很难了,于是决定转向学业的发展方向,选择进入大学开始了博士课程。

——放下球拍时,有考虑过复出吗?

当时完全没有考虑过。做完手术之后,听到医生说至少需要休养6个月,我受到了很大的冲击。手术刚结束时,我还在想“如果是良性,没什么事的话还想恢复”。但当医生说要休息6个月的时候,当时我从职业运动员的角度考虑,觉得自己大概是没什么可能性了。

真正退下来,我坦白讲,我连比赛都没看过,就是完全的脱离了。

——在决定复出之前,您完全没有碰过乒乓球吗?

是的,直到决定复出的前一刻,我几乎都没有怎么训练。平时也就是稍微跑跑步而已,从手术刚结束到2022年,我几乎没有做任何运动。因为手术的伤口还在恢复中,我其实没怎么敢动。

然后2023年我就去学校当老师了,博士课程也在同步进行中。目前我拥有多个身份,担任天津大学的副教授,(采访时)我现在就在天津。

我的每周日程安排都排得满满的,又要给学生上课,又要自己训练,还要写论文,至少这3件事情。博士论文要求写10万字,现在还差很多。

——休养的这三年里,您是如何度过的?

做完手术后,我做的第一件事就是去读书。我原本就很向往去学校上学,因此首先选择了攻读博士学位。

其次,因为我的父母也是做生意的,芯片相关的,所以当时我也回到公司去学习一些管理方面,有一些实习。

我虽然是在四川出生的,但家人很早以前就搬到了广东珠海,我的小学时代是在珠海度过的。珠海离澳门很近嘛。

如果我当初没有进入北京的国家队,也许早就去澳门了。因为我的父母从很早以前就计划让我去澳门。那边的待遇呀政策都会好一些。

然后,真的很机缘巧合吧,突然在2023年9月时候,澳门政府发布了一个“人才引进计划”。这是自澳门回归以来首次实行的项目。虽然香港早已有类似项目,但澳门一直没有。

2023年9月,我在网上看到这个信息,为了吸纳精英人才,我一看自己的条件还挺符合。

于是我想,如果有机会去澳门,从今后的生活、家庭,甚至还想着做生意这些,也许会有更好的发展,因此我马上提交了申请。提交的材料很齐全,手续也很顺利。

我在2023年9月提交了申请,2024年1月份就拿到了澳门的身份证。

朱雨玲坦言,自己曾一度放弃复出的念头

——您是通过怎样的契机重新开始乒乓球的呢?

其实,我并不是很早就重新开始训练的。虽然在2024年1月拿了澳门身份证,但那个时候已经在天津大学当老师了。自己并没有作为运动员重新出战的打算,但也不是与乒乓球毫无关联。我在学校会教刚接触乒乓球的大学生,也指导有一定水平的学生以及校队。拿到澳门身份证之后,我依旧继续在学校执教,全心投入于学业和工作。

之后在7月底,了解到9月举行的WTT冠军赛澳门站的相关消息。有一个主办地的外卡的名额,于是澳门乒协向我询问是否有参赛意愿。那时我自己也还在犹豫。

我现在的身份与其他现役运动员大为不同。我已经不是职业运动员,而是大学教师。对学生们来说,我是“老师”。在这样的身份下,我决定再次站上深爱的乒乓球赛场,并在自己力所能及的范围内全力以赴。

在学校,我每天都在指导学生,也会陪他们参加比赛,因此始终与乒乓球保持着联系。我也问了学生们的意见,大家都说“想在电视上看到自己的老师比赛的样子”。我觉得这一点挺打动我的。

于是我开始恢复“每周练习3次以上”的训练,重新投入到系统的训练中。但说实话,我对自己是否真的还能做到,感到很焦虑。

那时候刚好是放暑假的时期,有些学生甚至没有回家,留校陪我一起练球,给我发多球,做陪练,他们给了我非常大的鼓励。

——时隔三年重返国际赛场,有什么感受?

说实话,我非常紧张。实际上,在澳门比赛前一晚,我因为兴奋与不安,一晚上都没有睡好。自己现在能打出怎样的表现毫无把握,准备也并不充分。

即便如此,能再次站上赛场本身就让我非常开心。因为在三年前,我曾以为自己再也不会回到比赛的舞台上。我原本认为自己已经彻底离开了乒乓球运动员的世界,进入了另一个完全不同的领域。

比赛中,我尽了自己百分之百,甚至超过百分之百努力。复出的这段路走得并不轻松,克服了很多困难。

但后来的比赛录像,我甚至都有点不敢看,对自己的表现并不满意。因为我可能还是按照以前那样要求自己,这个很难去调整过来。

——在比赛与工作的兼顾上,不会很辛苦吗?

过去在中国,运动员全心投入某一件事是理所当然的。这也曾是教育的一种方式。但现在的我,已经不同了。我希望能拓展自己的可能性。我不再认为人只能专注于一件事,也不认为必须限制选择的方向。这是我这三年中获得的一种全新价值观。

中国的大学假期很多,一年中真正上课的时间大约只有五六个月。而学校方面也给予我很大的支持,可以协调调整课程安排。目前为止,教师这份工作仍是我的主业,我也没有放弃的打算。我确实也在学校里面学习到了很多,对我帮助很大。

——在博士课程中您学习的是什么?

我读的是经济管理,但我的博士论文题目是跟精英运动员转型影响因素有关的。这也是我个人非常关注的议题,而且我自己也正是研究对象之一。

自从离开赛场以后,我开始认真思考:“除了乒乓球,我还能做什么?”,“运动员是如何找到新方向?”我当时完全找不到一条退役后的明确路径。因此我决定进入博士课程,研究这个问题,寻找自己的答案。

我选择攻读博士,并不是单纯为了获得学位。我的人生几乎一直在乒乓球世界里度过,与社会的接触非常有限,对外面的世界几乎一无所知。

我觉得在运动员世界与社会之间,存在某种“围墙”。为了理解那道围墙另一侧的社会,我选择以“精英运动员的职业转型”为论文方向。尤其关注世界冠军级别的运动员是如何构建起新的职业道路,我正在深入研究这一点。

——这似乎也与您的研究主题相关,您与乒乓球的关系也发生了变化吧?

在这样的环境下,学校方面也非常支持我参加比赛。他们认为在赛场上的表现,能为学生带来最直观的教育。因此,每当我出战比赛,学生们就会组织观看赛事的活动。比赛结束回校时,他们还会到机场接我,会拉横幅,会送鲜花,跟我交流。

他们从来不在乎我的输赢,只是非常自豪地说:“这是我们的老师!”这对我而言,是最让我感动的。我想这就是我与其他运动员不同的特别之处。

此外,我还有个身份是学生。我离开国家队后最先着手的就是博士论文。论文的截止时间最快是今年(2025年)年底,而且是以英语撰写的学术论文。2023年底我已经发表了研究课题,当时的发表也是用英语进行的。这与日常口语英语不同,因此必须持续不断地学习学术英文。

在竞技与学术这两个完全不同的世界之间,乒乓球已经成为了我生活方式的一部分。通过打球,我能够获得幸福感,也能维持健康。更重要的是,通过乒乓球,我可以持续怀抱“自己还能走到什么程度”的梦想。我不想给自己设限,想去拓展自己。

——这次成为了蝴蝶代言球员,您对蝴蝶品牌本身有什么印象呢?

虽然我在国家队打了很多年,但其实从小时候开始,我就一直在使用蝴蝶的器材。

大概是2004年,我打乒乓球才两三年,父母就给我买了蝴蝶的底板。当时我正反手都贴的是SRIVER FX套胶。那时我年纪小,力气也不大,旋转也打不出来,但蝴蝶的套胶弹性非常好,感觉可以省力一样。我还记得那是蝴蝶品牌的旧LOGO时期,还是传统的蝴蝶标志,从那个时候起,我对蝴蝶就留下了非常好的印象。

进入国家队后,我也和张怡宁一样,使用的是蝴蝶的内置纤维的球拍。我非常喜欢这把拍子,感觉它非常适合我。

但后来进入国家队之后,情况发生了变化。当时国家队的运动员们没有人在正手使用蝴蝶的套胶。因为我们基本上都是使用国家队统一配发的器材,我当时就随大流了。

当时大家会认为“中国的粘性套胶更容易制造旋转”,所以我也没有特别深思熟虑就开始使用它了。但说实话,在使用粘性套胶期间,我始终觉得它打不出自己的特点。

到了2020年底的时候,那时我还在国家队,但终于有时间开始反思自己的打法。

我当时开始想:“要不就换回蝴蝶套胶试试吧?”

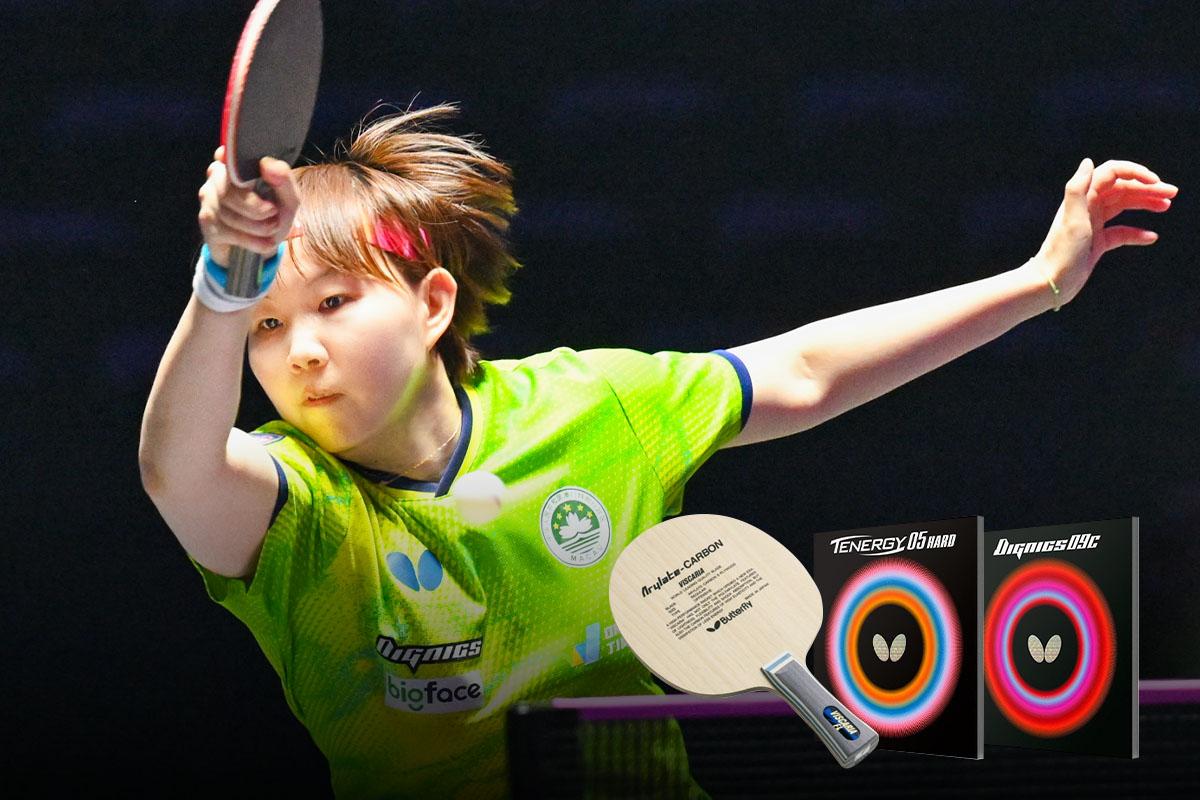

就在那个时候,我正好有机会和当时来四川的林昀儒(中华台北)一起训练。他那时正手使用的是蝴蝶的TENERGY 05 HARD套胶,他向我推荐说:“这个套胶发球旋转强,吃得住球。”

于是我就尝试把原本贴在反手的TENERGY 05 HARD贴到了正手上。

实际打起来的第一瞬间,我就立刻感受到球真的是牢牢“咬住了”!果然蝴蝶的套胶才是最适合我的!让我吃惊的是,尽管我多年来一直在使用粘性套胶,但换成TENERGY 05 HARD后,都不用改动作,所以我就觉得蝴蝶套胶打晚了。从那时起,我便认真重新审视蝴蝶的器材,并开始寻找最适合自己的搭配。

——这算是一次很果断的器材更换呢。

其实,我早就有想换蝴蝶套胶的念头了。但是身边人常常说:“你本身就拉的不转,换了套胶会更不转”。所以我后来就在旋转上想办法。

后来我意识到无论我多努力加转,也赢不了那些旋转强的运动员。既然如此,不如改变风格,发挥我的速度优势。

带着这样的想法,我在2020年下半年决定更换蝴蝶套胶。当年年底的中国乒超联赛上,赢了王曼昱。那时我还远未完全掌握新的套胶,但在比赛中已经能发挥出一些优势。

关于球拍,我其实没有做特别深入的研究。以前我用的是蝴蝶的一款ALC的限量版球拍。这是有人推荐给我,并由一位男运动员转让给我的。当时这款球拍已经停产,市面上买不到了。他觉得这块球拍“太软”,但我试打后却觉得非常适合我,于是就从他那里买下了。

现在我仍然使用同样结构的VISCARIA。换其他球拍时总需要各种调整,但蝴蝶的球拍配上蝴蝶的套胶,从一开始就非常契合我的手感和打法。

——那对反手套胶您是怎么看的呢?

老实说,我对反手用什么套胶,其实没那么敏感。大概是因为我能够很自然地适应套胶的特性吧。所以以前我一直随便用了TENERGY 05,没有特别挑剔。

不过最近,身边很多人推荐我试试 DIGNICS 09C,说它既能制造旋转又有速度。我就试打了大概一个星期。

结果我确实感受到了 DIGNICS 09C的优点。例如,在反手拧或者起下旋球时,感觉能提升了15~20%左右。以前用 TENERGY 05 时,处理低球比较困难,而 DIGNICS 09C 因为性能特性,可以拉出更清晰的弧线。另外,应对长球时,也能自然制造出弧线,不容易挂网。对现在的我来说,这次更换套胶是正确的选择。

关于反手套胶还有一个小故事。

刚换成塑料球那段时间,我的状态一直上不来,也在纠结器材怎么搭配才好。那时,我偶然在自己的朋友圈上看到一款套胶的推荐。

于是,我决定试试看。这款套胶就是蝴蝶的 ROZENA。虽然(在顶尖运动员中)几乎没人用它,是个“未知数”的套胶,但它给我带来了极大的心理暗示,也成了我一个秘密武器。

在那之前,我从来没有赢过刘诗雯。但用了这块套胶后,我竟然在2017年杜塞尔多夫世乒赛的半决赛中首次击败了她!运动员其实常常会受到器材带来的心理影响。或许她当时也觉得“这球怎么和平时的不一样”,因为她从没见过我用的这款套胶,可能因此应对起来很困难。这大概就是所谓的“蝴蝶效应”吧。

——最后,能谈谈您作为运动员的目标吗?

目标就是希望能把我热爱的东西延续的更长一点。

过去,作为中国国家队运动员时,赢球就是一切。每一场比赛都以拿冠军为目标,结束后又马上为下一场做准备,周而复始。这样的日子并非没有意义,但在某种程度上,也让人感觉像是陷入了一个“无限循环”。那种始终追求胜利的生活方式,在离开赛场之后,让我有很长一段时间的不适。

现在我反而觉得自己过得比较松弛。不再过度执着于某件事,而是学会单纯地去享受乒乓球这项运动。我之所以能回到赛场上,说到底,还是因为我发自内心地喜欢打乒乓球。我只想在这个上面,继续我的热爱。

坦率地说,我现在所处的立场和许多运动员都不一样。对我来说,比赛的输赢并不会左右我的人生轨迹。我已经拥有多个身份,作为运动员的胜败不再决定我的生活轨迹。

另一方面,我也不愿意被“30岁了就不能再打球”、“只能打到30多”等条条框框所限制。我希望不要预设未来的结局,而是尽自己所能,坚持做自己想做的事。(采访结束)

WTT冠军赛仁川站,她凭借昔日般的全面球风打进四强

她还有机会再次冲击世界大赛的冠军吗?

虽然人们对她仍怀有这样的期待,但朱雨玲似乎比起当年作为国家队主力,瞄准世界之巅时更享受现在的生活。一边偶尔出战国际比赛,一边兼顾工作与学业。她以前所在的那个世界,只有拼尽全力、把胜利当成唯一目标,才能触及的高峰——即使我们这些连那种高度都想象不到的人,也隐约能明白那有多难。不过现在的她,或许已经站上了另一座完全不同的山顶。

即便已经离开了第一线,朱雨玲依然过着充实的乒乓人生。她的这种状态,正深刻地撼动着我们对“顶级运动员”的传统定义。或许这也在启示我们,运动员与竞技之间的关系,其实还有更多种可能,更多种让人生变得丰盛的方式。

不仅仅是我们这些“乒乓球迷”,连那些仍身处巅峰的顶级运动员,也可以尝试以更多样的方式与乒乓球产生联结。而由朱雨玲——这样一位几年前还身处“国家队”这个特殊位置的人,来传递这样的讯息,本身就具有巨大的意义。我们有理由相信,这样的声音,今后一定会推动更多新的尝试、开启更多新的大门。

然而,朱雨玲却在2021年突然淡出了公众视野。

直到2024年9月,她时隔近三年重返国际赛场。自2025年4月起,朱雨玲与蝴蝶达成合作协议,作为代言球员开启了新的旅程。我们对她一路走来的经历与现在的生活进行了采访。

“我觉得自己已经很难再回到赛场了”

——2021年之后,您暂时离开了竞技赛场。首先能谈谈当时的背景吗?

我是在2021年年底因一些不可避免的原因,不得不离开国家队的。

有很多因素叠加,但疾病也是其中的一个原因。其实,早在2019年就已经身体有一些报警了,但当时我仍全力以赴地争取东京奥运会的参赛资格。虽然知道机会很小,但我并不想在那个阶段放弃,所以即使身体发出了警告,我也没有太在意自己的健康状况。

之后在2020年6月左右正式接受了诊断,不过因为奥运会确定延期了,我就想着再扛一年,于是把治疗往后推迟了。

最终在2021年9月底决定接受手术。切除一个良性肿瘤,目前已经完全康复了。

手术后,医生告诉我至少需要静养6个月。因此,在慎重考虑之后,我觉得继续打下去已经是很难了,于是决定转向学业的发展方向,选择进入大学开始了博士课程。

——放下球拍时,有考虑过复出吗?

当时完全没有考虑过。做完手术之后,听到医生说至少需要休养6个月,我受到了很大的冲击。手术刚结束时,我还在想“如果是良性,没什么事的话还想恢复”。但当医生说要休息6个月的时候,当时我从职业运动员的角度考虑,觉得自己大概是没什么可能性了。

真正退下来,我坦白讲,我连比赛都没看过,就是完全的脱离了。

——在决定复出之前,您完全没有碰过乒乓球吗?

是的,直到决定复出的前一刻,我几乎都没有怎么训练。平时也就是稍微跑跑步而已,从手术刚结束到2022年,我几乎没有做任何运动。因为手术的伤口还在恢复中,我其实没怎么敢动。

然后2023年我就去学校当老师了,博士课程也在同步进行中。目前我拥有多个身份,担任天津大学的副教授,(采访时)我现在就在天津。

我的每周日程安排都排得满满的,又要给学生上课,又要自己训练,还要写论文,至少这3件事情。博士论文要求写10万字,现在还差很多。

——休养的这三年里,您是如何度过的?

做完手术后,我做的第一件事就是去读书。我原本就很向往去学校上学,因此首先选择了攻读博士学位。

其次,因为我的父母也是做生意的,芯片相关的,所以当时我也回到公司去学习一些管理方面,有一些实习。

我虽然是在四川出生的,但家人很早以前就搬到了广东珠海,我的小学时代是在珠海度过的。珠海离澳门很近嘛。

如果我当初没有进入北京的国家队,也许早就去澳门了。因为我的父母从很早以前就计划让我去澳门。那边的待遇呀政策都会好一些。

然后,真的很机缘巧合吧,突然在2023年9月时候,澳门政府发布了一个“人才引进计划”。这是自澳门回归以来首次实行的项目。虽然香港早已有类似项目,但澳门一直没有。

2023年9月,我在网上看到这个信息,为了吸纳精英人才,我一看自己的条件还挺符合。

于是我想,如果有机会去澳门,从今后的生活、家庭,甚至还想着做生意这些,也许会有更好的发展,因此我马上提交了申请。提交的材料很齐全,手续也很顺利。

我在2023年9月提交了申请,2024年1月份就拿到了澳门的身份证。

重新站上自己热爱的赛场,我会全力以赴

——您是通过怎样的契机重新开始乒乓球的呢?

其实,我并不是很早就重新开始训练的。虽然在2024年1月拿了澳门身份证,但那个时候已经在天津大学当老师了。自己并没有作为运动员重新出战的打算,但也不是与乒乓球毫无关联。我在学校会教刚接触乒乓球的大学生,也指导有一定水平的学生以及校队。拿到澳门身份证之后,我依旧继续在学校执教,全心投入于学业和工作。

之后在7月底,了解到9月举行的WTT冠军赛澳门站的相关消息。有一个主办地的外卡的名额,于是澳门乒协向我询问是否有参赛意愿。那时我自己也还在犹豫。

我现在的身份与其他现役运动员大为不同。我已经不是职业运动员,而是大学教师。对学生们来说,我是“老师”。在这样的身份下,我决定再次站上深爱的乒乓球赛场,并在自己力所能及的范围内全力以赴。

在学校,我每天都在指导学生,也会陪他们参加比赛,因此始终与乒乓球保持着联系。我也问了学生们的意见,大家都说“想在电视上看到自己的老师比赛的样子”。我觉得这一点挺打动我的。

于是我开始恢复“每周练习3次以上”的训练,重新投入到系统的训练中。但说实话,我对自己是否真的还能做到,感到很焦虑。

那时候刚好是放暑假的时期,有些学生甚至没有回家,留校陪我一起练球,给我发多球,做陪练,他们给了我非常大的鼓励。

——时隔三年重返国际赛场,有什么感受?

说实话,我非常紧张。实际上,在澳门比赛前一晚,我因为兴奋与不安,一晚上都没有睡好。自己现在能打出怎样的表现毫无把握,准备也并不充分。

即便如此,能再次站上赛场本身就让我非常开心。因为在三年前,我曾以为自己再也不会回到比赛的舞台上。我原本认为自己已经彻底离开了乒乓球运动员的世界,进入了另一个完全不同的领域。

比赛中,我尽了自己百分之百,甚至超过百分之百努力。复出的这段路走得并不轻松,克服了很多困难。

但后来的比赛录像,我甚至都有点不敢看,对自己的表现并不满意。因为我可能还是按照以前那样要求自己,这个很难去调整过来。

人可以不用只做一件事情,不一定非要做一个选择

——在比赛与工作的兼顾上,不会很辛苦吗?

过去在中国,运动员全心投入某一件事是理所当然的。这也曾是教育的一种方式。但现在的我,已经不同了。我希望能拓展自己的可能性。我不再认为人只能专注于一件事,也不认为必须限制选择的方向。这是我这三年中获得的一种全新价值观。

中国的大学假期很多,一年中真正上课的时间大约只有五六个月。而学校方面也给予我很大的支持,可以协调调整课程安排。目前为止,教师这份工作仍是我的主业,我也没有放弃的打算。我确实也在学校里面学习到了很多,对我帮助很大。

——在博士课程中您学习的是什么?

我读的是经济管理,但我的博士论文题目是跟精英运动员转型影响因素有关的。这也是我个人非常关注的议题,而且我自己也正是研究对象之一。

自从离开赛场以后,我开始认真思考:“除了乒乓球,我还能做什么?”,“运动员是如何找到新方向?”我当时完全找不到一条退役后的明确路径。因此我决定进入博士课程,研究这个问题,寻找自己的答案。

我选择攻读博士,并不是单纯为了获得学位。我的人生几乎一直在乒乓球世界里度过,与社会的接触非常有限,对外面的世界几乎一无所知。

我觉得在运动员世界与社会之间,存在某种“围墙”。为了理解那道围墙另一侧的社会,我选择以“精英运动员的职业转型”为论文方向。尤其关注世界冠军级别的运动员是如何构建起新的职业道路,我正在深入研究这一点。

通过乒乓球持续怀抱梦想

——这似乎也与您的研究主题相关,您与乒乓球的关系也发生了变化吧?

在这样的环境下,学校方面也非常支持我参加比赛。他们认为在赛场上的表现,能为学生带来最直观的教育。因此,每当我出战比赛,学生们就会组织观看赛事的活动。比赛结束回校时,他们还会到机场接我,会拉横幅,会送鲜花,跟我交流。

他们从来不在乎我的输赢,只是非常自豪地说:“这是我们的老师!”这对我而言,是最让我感动的。我想这就是我与其他运动员不同的特别之处。

此外,我还有个身份是学生。我离开国家队后最先着手的就是博士论文。论文的截止时间最快是今年(2025年)年底,而且是以英语撰写的学术论文。2023年底我已经发表了研究课题,当时的发表也是用英语进行的。这与日常口语英语不同,因此必须持续不断地学习学术英文。

在竞技与学术这两个完全不同的世界之间,乒乓球已经成为了我生活方式的一部分。通过打球,我能够获得幸福感,也能维持健康。更重要的是,通过乒乓球,我可以持续怀抱“自己还能走到什么程度”的梦想。我不想给自己设限,想去拓展自己。

蝴蝶底板配上蝴蝶套胶的搭配,对我来说非常契合

——这次成为了蝴蝶代言球员,您对蝴蝶品牌本身有什么印象呢?

虽然我在国家队打了很多年,但其实从小时候开始,我就一直在使用蝴蝶的器材。

大概是2004年,我打乒乓球才两三年,父母就给我买了蝴蝶的底板。当时我正反手都贴的是SRIVER FX套胶。那时我年纪小,力气也不大,旋转也打不出来,但蝴蝶的套胶弹性非常好,感觉可以省力一样。我还记得那是蝴蝶品牌的旧LOGO时期,还是传统的蝴蝶标志,从那个时候起,我对蝴蝶就留下了非常好的印象。

进入国家队后,我也和张怡宁一样,使用的是蝴蝶的内置纤维的球拍。我非常喜欢这把拍子,感觉它非常适合我。

但后来进入国家队之后,情况发生了变化。当时国家队的运动员们没有人在正手使用蝴蝶的套胶。因为我们基本上都是使用国家队统一配发的器材,我当时就随大流了。

当时大家会认为“中国的粘性套胶更容易制造旋转”,所以我也没有特别深思熟虑就开始使用它了。但说实话,在使用粘性套胶期间,我始终觉得它打不出自己的特点。

到了2020年底的时候,那时我还在国家队,但终于有时间开始反思自己的打法。

我当时开始想:“要不就换回蝴蝶套胶试试吧?”

就在那个时候,我正好有机会和当时来四川的林昀儒(中华台北)一起训练。他那时正手使用的是蝴蝶的TENERGY 05 HARD套胶,他向我推荐说:“这个套胶发球旋转强,吃得住球。”

于是我就尝试把原本贴在反手的TENERGY 05 HARD贴到了正手上。

实际打起来的第一瞬间,我就立刻感受到球真的是牢牢“咬住了”!果然蝴蝶的套胶才是最适合我的!让我吃惊的是,尽管我多年来一直在使用粘性套胶,但换成TENERGY 05 HARD后,都不用改动作,所以我就觉得蝴蝶套胶打晚了。从那时起,我便认真重新审视蝴蝶的器材,并开始寻找最适合自己的搭配。

——这算是一次很果断的器材更换呢。

其实,我早就有想换蝴蝶套胶的念头了。但是身边人常常说:“你本身就拉的不转,换了套胶会更不转”。所以我后来就在旋转上想办法。

后来我意识到无论我多努力加转,也赢不了那些旋转强的运动员。既然如此,不如改变风格,发挥我的速度优势。

带着这样的想法,我在2020年下半年决定更换蝴蝶套胶。当年年底的中国乒超联赛上,赢了王曼昱。那时我还远未完全掌握新的套胶,但在比赛中已经能发挥出一些优势。

关于球拍,我其实没有做特别深入的研究。以前我用的是蝴蝶的一款ALC的限量版球拍。这是有人推荐给我,并由一位男运动员转让给我的。当时这款球拍已经停产,市面上买不到了。他觉得这块球拍“太软”,但我试打后却觉得非常适合我,于是就从他那里买下了。

现在我仍然使用同样结构的VISCARIA。换其他球拍时总需要各种调整,但蝴蝶的球拍配上蝴蝶的套胶,从一开始就非常契合我的手感和打法。

——那对反手套胶您是怎么看的呢?

老实说,我对反手用什么套胶,其实没那么敏感。大概是因为我能够很自然地适应套胶的特性吧。所以以前我一直随便用了TENERGY 05,没有特别挑剔。

不过最近,身边很多人推荐我试试 DIGNICS 09C,说它既能制造旋转又有速度。我就试打了大概一个星期。

结果我确实感受到了 DIGNICS 09C的优点。例如,在反手拧或者起下旋球时,感觉能提升了15~20%左右。以前用 TENERGY 05 时,处理低球比较困难,而 DIGNICS 09C 因为性能特性,可以拉出更清晰的弧线。另外,应对长球时,也能自然制造出弧线,不容易挂网。对现在的我来说,这次更换套胶是正确的选择。

关于反手套胶还有一个小故事。

刚换成塑料球那段时间,我的状态一直上不来,也在纠结器材怎么搭配才好。那时,我偶然在自己的朋友圈上看到一款套胶的推荐。

于是,我决定试试看。这款套胶就是蝴蝶的 ROZENA。虽然(在顶尖运动员中)几乎没人用它,是个“未知数”的套胶,但它给我带来了极大的心理暗示,也成了我一个秘密武器。

在那之前,我从来没有赢过刘诗雯。但用了这块套胶后,我竟然在2017年杜塞尔多夫世乒赛的半决赛中首次击败了她!运动员其实常常会受到器材带来的心理影响。或许她当时也觉得“这球怎么和平时的不一样”,因为她从没见过我用的这款套胶,可能因此应对起来很困难。这大概就是所谓的“蝴蝶效应”吧。

回到赛场根本原因,还是对乒乓球的热爱

——最后,能谈谈您作为运动员的目标吗?

目标就是希望能把我热爱的东西延续的更长一点。

过去,作为中国国家队运动员时,赢球就是一切。每一场比赛都以拿冠军为目标,结束后又马上为下一场做准备,周而复始。这样的日子并非没有意义,但在某种程度上,也让人感觉像是陷入了一个“无限循环”。那种始终追求胜利的生活方式,在离开赛场之后,让我有很长一段时间的不适。

现在我反而觉得自己过得比较松弛。不再过度执着于某件事,而是学会单纯地去享受乒乓球这项运动。我之所以能回到赛场上,说到底,还是因为我发自内心地喜欢打乒乓球。我只想在这个上面,继续我的热爱。

坦率地说,我现在所处的立场和许多运动员都不一样。对我来说,比赛的输赢并不会左右我的人生轨迹。我已经拥有多个身份,作为运动员的胜败不再决定我的生活轨迹。

另一方面,我也不愿意被“30岁了就不能再打球”、“只能打到30多”等条条框框所限制。我希望不要预设未来的结局,而是尽自己所能,坚持做自己想做的事。(采访结束)

她还有机会再次冲击世界大赛的冠军吗?

虽然人们对她仍怀有这样的期待,但朱雨玲似乎比起当年作为国家队主力,瞄准世界之巅时更享受现在的生活。一边偶尔出战国际比赛,一边兼顾工作与学业。她以前所在的那个世界,只有拼尽全力、把胜利当成唯一目标,才能触及的高峰——即使我们这些连那种高度都想象不到的人,也隐约能明白那有多难。不过现在的她,或许已经站上了另一座完全不同的山顶。

即便已经离开了第一线,朱雨玲依然过着充实的乒乓人生。她的这种状态,正深刻地撼动着我们对“顶级运动员”的传统定义。或许这也在启示我们,运动员与竞技之间的关系,其实还有更多种可能,更多种让人生变得丰盛的方式。

不仅仅是我们这些“乒乓球迷”,连那些仍身处巅峰的顶级运动员,也可以尝试以更多样的方式与乒乓球产生联结。而由朱雨玲——这样一位几年前还身处“国家队”这个特殊位置的人,来传递这样的讯息,本身就具有巨大的意义。我们有理由相信,这样的声音,今后一定会推动更多新的尝试、开启更多新的大门。